Zeitenwende

Am Morgen des 24. Februar 2022 hat Russland flächendeckend das östliche Territorium der Ukraine angegriffen, damit eklatant gegen das Völkerrecht verstoßen und die Welt in eine Zeit zurückgebombt, von der wir hofften, sie hinter uns gelassen zu haben. Wer hätte sich vor einem Jahr vorstellen können, dass heute mitten in Europa ein Krieg tobt, der hunderttausende Menschen in die Flucht schlägt, täglich beiderseits der Frontlinien mehrere Hundert Soldaten tötet und Millionen von Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern ihrer notwendigsten Lebensgrundlagen beraubt.

Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten hat eine Zäsur ausgelöst, die vielfach mit "Zeitenwende" beschrieben wird. Das mit dem Ende des Kalten Krieges genährte Narrativ einer Völkerverständigung durch wirtschaftliche Annäherung wird infrage gestellt, die Globalisierungsoffensive der letzten Jahrzehnte offenbart ihre Schwächen, die Wiederkehr nationaler Egoismen beschleunigt sich. Insofern hat sich das Bühnenbild, vor dem sich Wirtschaft und Politik abspielen, gegenüber der Zeit vor Ende Februar um 180 Grad gedreht. Inwieweit dies von den Kapitalmärkten bereits verarbeitet wurde und in den heutigen Preisen enthalten ist, soll Gegenstand dieser Ausarbeitung sein.

EIN DESASTRÖSES ERSTES HALBJAHR

Die Märkte haben eines der schlimmsten ersten Halbjahre der letzten 100 Jahre gesehen – dies gilt sowohl für Aktien als auch für Anleihen, den vermeintlich sicheren Part eines ausgewogen gestreuten Portfolios. Putins Krieg und neue vollflächige Lockdowns in China ließen die Inflationsrate sprunghaft auf ein Niveau ansteigen, das wir zuletzt vor über 40 Jahren gesehen haben. Dies und die daraufhin überraschend schnelle Strategiewende der US-Notenbank haben viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Durch den rasanten Anstieg der Kapitalmarktrenditen sind auch Anleihen im Kurs so stark gefallen wie seit 50 Jahren nicht, Bundesanleihen beispielsweise im Durchschnitt um 10 % seit Ende letzten Jahres. Zugleich hat der Renditeanstieg eine heftige Rotation im Aktiensektor ausgelöst, im Zuge derer Wachstums- und Technologieaktien gemieden und Substanzwerte eher gekauft wurden. Diese Ereignisse in ihrer dichten Abfolge zutreffend zu prognostizieren war schwierig bis unmöglich.

WAS LIEGT AN?

Die Herausforderungen, vor denen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft stehen, sind immens:

- Unser neuer Begleiter COVID erweist sich als hartnäckig anhänglich; immer wieder sind Lockdowns möglich und können – je nach regionaler Ausdehnung – eine ordentliche Schippe Sand ins Getriebe werfen.

- Die über länger als eine Dekade herbeigesehnte Inflation ist nun da, sie erreichte in den USA im Mai mit 8,6 % ein 40-Jahres-Hoch. Das lange anvisierte 2 %-Ziel wurde im Sturm überrollt, der Steigungswinkel ist in der Nachkriegsgeschichte einmalig. Auslöser sind nicht allein der Ukraine-Krieg und die Lockdown-Politik Chinas. Vielmehr haben die Notenbanken ihren (erheblichen) Teil dazu beigetragen, indem sie über sehr lange Zeit ungeachtet bestehender Möglichkeiten keine Normalisierung der Geldpolitik in Betracht gezogen haben (vgl. unsere Ausarbeitung aus 2013 "Geld braucht einen Preis"[1]). Wie die Ketchup-Flasche, die sich dann doch irgendwann schwunghaft entleert, wenn man nur oft genug auf ihren Boden klopft, hat auch das zu viel gedruckte Geld nun durch den Flaschenhals gefunden. Jetzt stehen die Notenbanken mit dem Rücken zur Wand und haben kräftig zu rudern, die Geister, die sie riefen, wieder loszuwerden. Goethes Zauberlehrling sendet Grüße, während die Zentralbanken den aggressivsten Zinserhöhungszyklus seit den 80er Jahren entfesseln.

- Der Krieg ist zurück. Mit ihm werden über Dekaden gewachsene Werte europäischer Zivilisation infrage gestellt, wenn nicht zunichte gemacht. Eine Blaupause für die autokratischen "Führer" in der Welt, die mit Interesse verfolgen, welche völkerrechtlichen Übergriffe möglich sind (wenn man nur genug Chuzpe zeigt) und wie wenig auch heftigste Sanktionen dagegen auszurichten vermögen. Der Krieg zwingt auch die augenscheinlich Unbeteiligten, Stellung zu beziehen und sich offen als ihrem jeweiligen Lager zugehörig zu erkennen zu geben. So droht die Welt erneut in geopolitische Machtblöcke zu zerfallen, die totalitär geprägte Achse Russland-China und das Vielstaatenbündnis Nordamerika-Japan-Europa.

- Während für einen Teil der Welt die durch Arbeitsteilung und Globalisierung erreichten Wohlstandsgewinne auf der Strecke zu bleiben drohen, erwächst für die Schwellen- und Entwicklungsländer ein viel existenzielleres - weil lebensbedrohliches - Szenario, denn kurzfristig steht ein Drittel der weltweiten Weizenexporte nicht zur Verfügung. Millionen von Menschen sind potentiell vom Hungertod bedroht, was wiederum heute noch wenig diskutierte Auswirkungen auf (neue) Flüchtlingsströme haben könnte.

- Ein wesentlicher Teil uns zum Selbstverständnis gewordener Verlässlichkeit ist dahin. Das Geschäftsmodell "Günstige Rohstoffe aus Eurasien beziehen – mit westeuropäischem Knowhow anreichern – in Billiglohn-Asien weiterverarbeiten und veredelt reimportieren – hochpreisig nach Übersee und China verkaufen" ist löchrig geworden, wenn nicht seiner Grundlage beraubt. Besonders Europa – und hier speziell Deutschland und Italien – wird sich darauf einrichten müssen, künftig nur noch geringfügig beeinflussen zu können, in welcher Menge zu welchem Preis welche Energierohstoffe verfügbar sein werden.

- Der Klimawandel schreitet offenkundig schneller voran, als bisher analysiert. Der Rückbau fossiler Energien müsste wesentlich schneller voranschreiten; das Gegenteil geschieht derzeit. Erfahrungsgemäß verursachen Notwendigkeiten, die heute nicht angegangen werden (können), in der Zukunft umso höhere (auch gesellschaftliche) Kosten.

- Nicht zuletzt hat die Lieferkettenproblematik die Verwundbarkeit des Welthandels offengelegt und Knappheiten erzeugt, die bisher unbekannt waren und auch unrealistisch erschienen.

Damit haben wir einen Bogen über die Herausforderungen unserer Zeit gespannt, der gewiss nicht alle Aspekte erfasst, aber veranschaulichen mag, warum eine bedrückende Unsicherheit wie bleierner Nebel über der Szenerie liegt. Eine Zeitenwende auch für die Kapitalmärkte. Wir sind zuversichtlich, dass die derzeitigen Belastungsfaktoren die Welt nicht in eine chronische Depression hinabziehen werden. Aber Politik, Wirtschaftssubjekte und Kapitalmärkte werden sich anpassen und hier und da Strategiewechsel bis hin zu 180°-Wenden vollziehen müssen. Diese Anpassungsphase wird von Irritationen und höherer Volatilität begleitet.

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE DER GELDPOLITIK

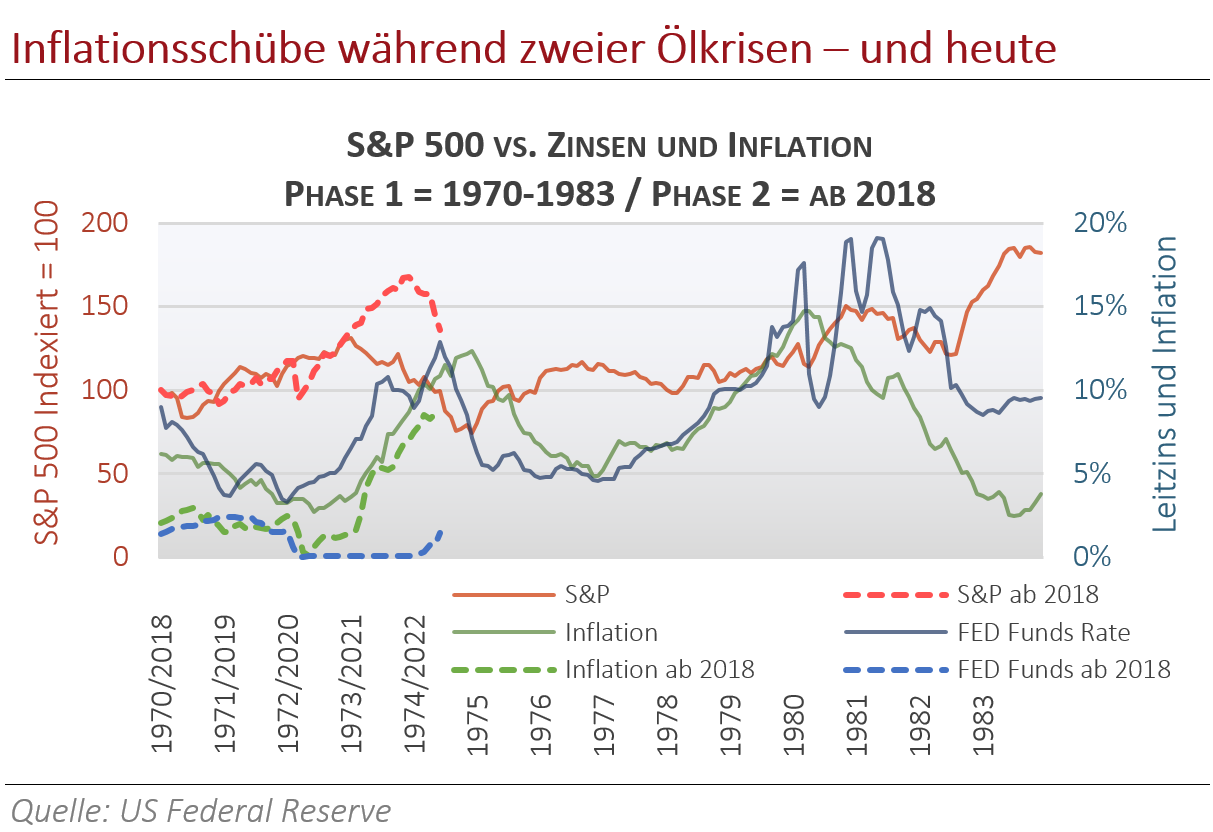

In den Jahren 1972 bis 1981 stieg die US-Inflation in drei Schüben von gut 2 % auf in der Spitze über 14 % an. Interessanterweise findet man heute Parallelen zu damals:

Der Grundstein für Inflation wurde durch eine vorausgegangene, expansive Zentralbankpolitik gelegt. Nixon, der vor seiner Wiederwahl (1972) stand, hatte dem damaligen Notenbankpräsidenten "nahelegen lassen", angesichts der wirtschaftlichen Situation die Geldmenge zu erhöhen, was schließlich auch erfolgte. Um das Risiko einer dadurch angefeuerten Inflation wollte er sich Gedanken machen, "wenn sie wirklich da ist". Er lag damit im Trend der Zeit, auch mittels staatlicher Interventionen die Wirtschaft anzukurbeln. Helmut Schmidts Zitat "5 % Inflation sind leichter zu ertragen als 5 Mio. Arbeitslose" stammt ebenfalls aus dieser Zeit.

Die Phase von 1970 bis 1983 ist unter die aktuelle Phase - beginnend mit dem 1.1.2018 - gelegt.

Zwei Jahre später folgte die Belastungsprobe: 1974 vervierfachte sich der Ölpreis, weil die OPEC in Reaktion auf die amerikanische Unterstützung Israels im Yom Kippur Krieg die Förderung erheblich drosselte und zugleich die Preise erhöhte. Aufgrund dessen stiegen Inflation und Arbeitslosigkeit deutlich an, die Wirtschaft geriet in eine Stagflation. Wenige Jahre später sorgte Präsident Carter in einem weiterhin wirtschaftlich schwierigen Umfeld für einen frischen Aufguss der Geldmengensteuerung. Im Humphrey Hawkins Full Employment Act wurden Regierung und Notenbank verpflichtet, die volkswirtschaftliche Nachfrage so zu steuern, dass Vollbeschäftigung herrsche. Die Mittel der Wahl waren Sozialausgaben, Schulden, Geld drucken. Wenige Monate später erlitt die Welt allerdings den nächsten exogenen Schock: Die "Islamische Revolution" war ausgebrochen, der Irak erklärte dem Iran den Krieg und Öl wurde ein weiteres Mal sehr knapp. Zwei Jahre später erreichte die Inflation in den USA ihren Höhepunkt, ebenso in Europa, wo die Teuerung allerdings weniger hoch ausfiel, weil Energiepreise auch damals schon einer hohen Besteuerung unterlagen, die den Inflationseffekt abschwächte.

Während beider Phasen versuchte die US-Notenbank gegenzusteuern, hob die Zinsen aber nicht über die Inflation hinaus an und ließ keine Realverzinsung entstehen. Erst 1981 – unter dem neuen Präsidenten Reagan – zog FED-Präsident Volcker die Notbremse und ließ die FED Funds Rate in der Spitze bis über 19 % steigen. Eine scharfe Anpassungsrezession war die Folge. Der amerikanische Ökonom Thomas Mayer nannte in seiner Analyse die Gründe für die schon damals inflationäre Politik der FED:

Prognosefehler, politischer Druck, Abneigung gegen größere Zinsänderungen. Hier reimt sich die Geschichte abermals, denn auch in den letzten 10 Jahren waren dies prägende Charakteristika der Notenbanken. Sie scheinen dafür jetzt – deutlich zu spät, dafür umso drastischer – den wohl aggressivsten Zinserhöhungszyklus seit den Achtzigern entfesseln zu wollen, gleich dem Temposünder, der eine Vollbremsung vollzieht, nachdem er geblitzt wurde. Die Steuerung der Geldpolitik mit dem Blick in den Rückspiegel birgt die Gefahr, dass dem ersten Prognosefehler (die Inflation steigt nur temporär) der nächste auf dem Fuße folgt (die Inflation ist gekommen, um zu bleiben).

KONJUNKTURRISIKEN ÜBERFLÜGELN INFLATIONSÄNGSTE

Dabei sind Notenbanken bekanntermaßen nicht in der Lage, die Preise für Güter und Dienstleistungen zu beeinflussen, umso weniger, wenn Energierohstoffe die Haupttreiber für Inflation sind. Die Zentralbanken können lediglich die Wirtschaftssubjekte in ihrer Konsum- und Investitionsneigung beeinträchtigen, indem sie den Zugang zu Geld behindern. Es stimmt bedenklich, dass dies nun in einer Phase sich bereits abschwächenden wirtschaftlichen Momentums geschieht. Die politisch weniger beeinflussten Industriemetallpreise haben sich seit ihren Spitzenniveaus vom Frühjahr dieses Jahres bereits im Schnitt um 26 % ermäßigt, Containerfrachtraten liegen um 1/3 tiefer als in Q3/2021, die Einkaufsmanagerindizes korrigieren kräftig, das US-Verbrauchervertrauen liegt auf historischem Tief. Im ersten Quartal sind – nicht zuletzt aufgrund der aufgestauten Nachfrage nach Corona – die Umsätze der Unternehmen noch gut gestiegen, die Gewinne haben dagegen bereits deutlich weniger zugelegt (in Europa lag die Gewinnmarge in Q1 unter der des Jahres 2016). Die Beschäftigtenzahlen in den USA liegen weiterhin unter Vor-Corona-Niveau, bei rückläufiger Produktivität. In Europa liegen die Erzeugerpreise um 37 % über Vorjahr, was viele Unternehmen, die sich überdies erheblich gesteigerten Lohnforderungen gegenüber sehen, zum Rückzug drängt. Inzwischen rechnen so wenige Unternehmen wie zuletzt im Juni 2020 mit steigenden Gewinnerwartungen in unmittelbarer Zukunft. Darum beschreibt es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in ihrem jüngsten Jahresbericht zutreffend als besondere Herausforderung für die Zentralbanken, die Inflation nun in einer Phase sich bereits abschwächender Wirtschaft und hoher konjunktureller Restrisiken eindämmen zu müssen.

Konsumentenvertrauen auf historischem Tiefpunkt, Industriemetalle zeigen Rezession an.

SCHOCK-THERAPIE SCHEINT UNUMGÄNGLICH

Rezessionen sind fester Bestandteil eines funktionierenden Konjunkturzyklus, denn sie lenken Ressourcen dorthin, wo sie den meisten Nutzen stiften. So zumindest die Beschreibung in der volkswirtschaftlichen Theorie. In der gelebten Realität haben Politik und Notenbanken dagegen immer häufiger (spätestens seit der so genannten Finanzkrise 2007/08) dazu beigetragen, dieses Prinzip der "schöpferischen Zerstörung" zu vereiteln. Mit (extrem) billigem Zentralbankgeld und staatlicher Ausgabenpolitik wurden Staaten und Unternehmen vor dem Ruin bewahrt. Es war die praktische Umsetzung der Kreditzirkulationstheorie, wonach die einem bereits kreditfinanzierten Boom folgende Rezession jeweils mit weiteren Krediten (oder auch zinslosem Geld) abgewendet werden soll. Probleme mit Geld zuzuschütten, mag kurzfristig clever sein, langfristig verschärft sich in der Theorie das Problem dadurch zusätzlich. – Wohl auch in der Praxis, wie wir nun sehen. Denn im Unterschied zur Inflationsphase in den späten 70er und frühen 80er Jahren sind geldpolitischer Spielraum und staatspolitische Handlungsoptionen heute wesentlich geringer: Damals lag die Staatsverschuldung in den USA wie auch in Deutschland bei ca. 35 % des Bruttoinlandsprodukts, heute bei knapp 140 % (USA) bzw. 70 % (D). Italien ist mit 130 % verschuldet, Frankreich mit 100 %. Die Schuldenberge wurden in einer Zeit billigen Geldes aufgetürmt, an Maastricht erinnert man sich heute nur noch verschwommen. Wollten die Notenbanken nun wirksam mit Zinserhöhung und Geldverknappung gegensteuern, so hätten die Regierungen nicht nur kaum Möglichkeiten, die rezessiven Effekte durch (zusätzliche) Staatsausgaben zu entkräften. Vielmehr würden die Zinsen den Kapitaldienst verteuern, die fiskalischen Spielräume zusätzlich einengen und – zumindest in Europa – das Risiko einer neuerlichen Währungs- bzw. Staatsschuldenkrise heraufbeschwören.

Gleichwohl diagnostiziert die BIZ eine unumstößliche Notwendigkeit, nun sehr rasch alle Mittel zu ergreifen, die dazu beitragen können, die Inflationsrate wieder auf das gewünscht niedrige Niveau zurückzuführen. Sie anerkennt dabei große Gefahren einer Stagflation – aufgrund der Pandemie, des Krieges, der explodierenden Rohstoffpreise und der Anfälligkeit des Finanzsystems. Allerdings werden demgegenüber die Selbstbeschleunigungsrisiken, die aus einer beginnenden Inflation resultieren, höher eingeschätzt. Es komme, so die BIZ, darauf an, schnell zu handeln, bevor die Inflation sich festsetzt. Hätte die Inflation sich erst einmal – auch in den Köpfen der Menschen – etabliert, so würden die gesamtwirtschaftlichen Kosten, sie wieder unter Kontrolle zu bringen, sehr hoch sein. Der Ansatz ist nachvollziehbar und der Wunsch verständlich, denn die Inflation wäre – selbst auf dem erreicht hohen Niveau – kein Problem, so lange sich lediglich ein Buckel ausbildet und keine so genannten Zweitrundeneffekte entstehen. Allerdings sind diese bereits in vollem Gange. In Deutschland gehen die Gewerkschaften mit Forderungen von 7 - 9,5 % Gehaltsplus in die Verhandlungen, ähnlich im übrigen (West)Europa. In Amerika stellen Firmen die höchsten Rückstellungen für Gehaltserhöhungen seit 2008 ein. Die Vorstellung der Politik, Arbeitnehmer würden bereit sein, durch Reallohneinbußen für Geldwertstabilität zu sorgen, wird nicht Realität werden, dessen scheint sich auch die US-Notenbank bewusst. Im März dieses Jahres hat sie zum Angriff gegen die Inflation geblasen und seitdem in riesigen Schritten die Zinsen um insgesamt 1,5 % angehoben. Nach derzeitigem Stand der Verlautbarungen kommen bis zum Jahresende mindestens weitere 1,5 % hinzu. Dadurch soll die Inflation sehr rasch gestoppt werden, ohne die Wirtschaft zu sehr zu bremsen. Zwar wird auch von der FED eine so genannte technische Rezession nicht ausgeschlossen. Sie sollte aber nach deren Prognose niedrigschwellig und kurz ausfallen, bevor die Selbstheilungskräfte der Wirtschaft wieder greifen.

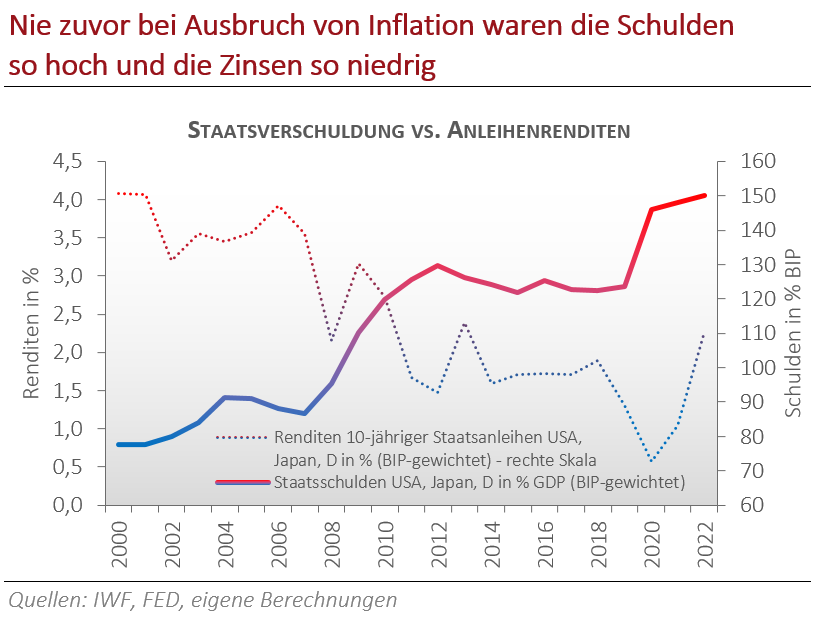

Ein Rückblick auf die Geschichte macht diesen sanften Ausgang der nun notwendigen Schocktherapie allerdings äußerst unwahrscheinlich. In den letzten 50 Jahren gab es zehn Versuche, mittels Zinsanhebungen der aufkeimenden Inflation Herr zu werden. Nur drei sind geglückt. In keinem der drei Fälle bremste die Notenbank in eine bereits beginnende konjunkturelle Abschwächung, in keinem der drei Fälle war die Versorgung mit Energierohstoffen faktisch am Limit, nie zuvor kamen die Zinsen von der Null-Linie und nie war die öffentliche Verschuldung gleichzeitig so hoch. Sollte es nun dennoch ein weiteres Mal glimpflich ausgehen, so wäre das vermutlich dem hohen Auftragsbestand und der durch Corona aufgestauten Nachfrage geschuldet.

Nie zuvor waren die Staatsschulden so hoch und die Ausgangsrenditen vor Beginn steigender Zinsen so niedrig.

UND DIE EZB?

Im Euroraum lag die Mai-Inflation bei 8,1 %, nur wenig unter der amerikanischen. Auch der EZB läuft also eher die Zeit davon, als dass noch für weiteres Zuwarten die Gelegenheit wäre. Aber während der Zug der FED unter Volldampf steht und nun sehr zügig Fahrt aufnimmt, ist Frau Lagarde, Präsidentin der EZB, noch beim Kofferpacken. Nach der letzten Ratssitzung im Juni teilte sie der Öffentlichkeit mit, dass die Zinsen zum ersten Mal seit elf Jahren angehoben werden. Um 0,25 %, allerdings erst anlässlich der nächsten Ratssitzung im Juli. Man befinde sich am Startpunkt einer langen Reise. Über die Fahrtroute verlautete bisher nichts, aber das Ziel wurde ausgerufen: "Die EZB wird sicherstellen, dass die Inflation auf 2 % sinkt". Wir erinnern uns, dass die EZB über 10 Jahre versucht hat sicherzustellen, dass die Inflation auf 2 % steigt. Und so war es wohl weniger der angekündigte Zinsschritt, der den Eurostoxx in den zwei Wochen danach um 10 % nach Süden schickte, als vielmehr die Halbherzigkeit der Ankündigung. Durch ihr Zögern riskiert die Notenbank, dass die Inflationserwartungen der Bürger weiter steigen und sich die Inflation festsetzt. Es ist das Gegenteil von dem, was die BIZ in ihrem Jahresbericht empfiehlt, und es ist nicht geeignet, der EZB verlorenes Vertrauen zurückzugeben. Die Märkte befürchten einen auf dem EZB-Gleis einlaufenden Bummelzug, dem die realwirtschaftliche Entwicklung weiter davoneilt.

Das Zögern hat natürlich einen nachvollziehbaren Grund. Die Haushalte der Länder in der EU sind zum Teil so auf Kante genäht, dass sie zu platzen drohen, wenn aufgrund steigender Zinsen wesentlich höhere Anteile der Etats für den Zinsdienst aufzuwenden sind. So sprangen die Spreads italienischer vs. deutscher Staatsanleihen nach der Zinsankündigung unmittelbar um 0,5 %-Punkte, was die EZB veranlasste, wenige Tage danach in einer Sondersitzung zu beschließen, der "Fragmentierung" im Markt für europäische Staatsanleihen entschieden entgegenzuwirken. So werde das PEPP[1]-Programm nicht hart auslaufen, sondern fällige Anleihen würden prolongiert. Darüber hinaus werde man Mechanismen kreieren, mittels derer ab sofort Höchstgrenzen für Spreads zwischen Staatsanleihen wirksam verteidigt werden. Die einmal mehr eingestandene Abhängigkeit der EZB von der Politik und der undankbare Platz zwischen nunmehr zwanzig Stühlen der beteiligten EU-Länder, die verschiedener kaum sein können, beschädigen fortgesetzt das Vertrauen in die Institution.

Aus vergangenen Krisenphasen kennen wir so genannte konzertierte Aktionen: In enger Abstimmung schlugen die Zentralbanken der USA, Japans, Englands und die EZB mit Verve die gleiche Richtung ein und kommunizierten Dementsprechendes mit durchgedrücktem Kreuz. So 2008 in der Finanzkrise und so 2020 im Corona-Schock. Diese Signale verfehlten ihre Wirkung nicht, stets wurde der gewünschte Effekt erreicht. Nun, wo ein geeintes Vorgehen gegen die Inflation willkommen wäre, lässt sich dieser Gleichschritt augenscheinlich nicht herstellen. Und so sehen Fondsmanager laut einer aktuellen Umfrage das mit Abstand größte Risiko für die Märkte in Fehlern der Zentralbanken. Erst mit großem Abstand folgen Sorgen vor Rezession und Inflation.

[2] PEPP: Pandemic Emergency Purchase Program

WAS "WISSEN" DIE MÄRKTE ...

Schauen wir heute auf die Börsen und stellen uns die Frage, welcher weitere Verlauf sich angesichts der risikoreichen Gemengelage ergeben könnte, so ist zu berücksichtigen, dass zumindest die Fakten bereits in den Kursen verarbeitet sind. Dazu gehören:

- Der Ukraine-Krieg incl. der Wahrscheinlichkeit eines längeren Andauerns,

- eine deutlich abgeschwächte Erwartung hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachstums (OECD und Weltbank schätzten ursprünglich 4,5 %, nun lediglich noch 3 %),

- eine gegen 10 % laufende Inflation in den USA und Europa, denn die Erzeugerpreise steigen deutlich stärker als die ausgewiesene Inflation,

- eine extreme Knappheit an Energierohstoffen, die sich selbst nach einem Ende des Krieges nicht so bald auflösen wird,

- weitere Zinsschritte bis in 2023 hinein,

- anhaltende Probleme bei den Lieferketten.

Diese Aufzählung liefert den Grund dafür, dass die Tendenz der Börsen anhaltend schwach ist, die Aktienmärkte im ersten Halbjahr im Schnitt zwischen 20 und 30 % verloren haben und selbst Anleihenkurse durchschnittlich um ca. 10 % gefallen sind. Stabil dagegen notiert Gold mit einem kurzen Zwischenhoch bei Ausbruch des Krieges.

... UND WAS FÜRCHTEN SIE?

Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob die Börse damit alle Imponderabilien berücksichtigt oder ob es noch schlimmer werden könnte. Die ehrliche Antwort ist natürlich, dass weitere Eskalationsstufen durchaus denkbar sind. Denn letzten Endes ist – zumindest für die westliche Welt – noch nicht fürchterlich viel passiert. Ja, alles wurde etwas teurer und ist mitunter schwerer verfügbar. Gleichwohl ist die Auftragslage bei vielen Unternehmen ungebrochen stabil. Des Konsumenten Portemonnaie ist gut gefüllt und so stellt der post-coronale Nachfrageüberhang – mit ein Auslöser für Inflation – für die Konjunktur zugleich eine gewisse Stütze dar. Die Analysten schätzen für US-Unternehmen noch ca. 10 %ige Umsatz- und Ergebniszuwächse, für Europa gar durchschnittlich 15 %. Was wäre hingegen zu erwarten, wenn russisches Gas ab sofort tatsächlich nicht mehr verfügbar ist, wenn neuerliche Lockdowns wiederholt chinesische Ausfuhren blockieren, wenn die Notenbankpolitik definitiv in eine Rezession mündet, von noch düsteren Perspektiven gar nicht zu reden? Es läge nahe, dass die Märkte weiteren Spielraum nach unten ausloten. Anleger müssen sich – zumal mental – auf diese Szenarien einstellen. In der Vergangenheit konnte häufig ein finaler Ausverkauf beobachtet werden, bevor ein Wiederanstieg begann. Diesen Ausverkauf haben wir möglicherweise noch nicht gesehen.

Aber: Jedem Abschwung wohnt bereits der wachsende Impuls für die Gegenbewegung inne. So sind Aktien nach den Kursabschwüngen der letzten Monate heute nicht mehr als teuer zu bezeichnen. Die Kurs-Gewinn- und Kurs-Umsatz-Verhältnisse sind deutlich zurückgegangen und im Schnitt erscheinen Aktien nun preiswerter als im zehnjährigen Durchschnitt. Der sichtbare und perspektivisch kommunizierte Zinsanstieg wie auch eine Wachstumsabschwächung dürften somit in den Kursen bereits enthalten sein. Nicht vorweggenommen scheint dagegen eine scharfe Rezession. Im Falle ihres Eintretens dürften die jetzigen Gewinnschätzungen obsolet werden, auf deren Grundlage Aktien heute günstig erscheinen. Zudem rutschten die Bewertungen in zurückliegenden Rezessionen äußerstenfalls noch um 30 % unter die langjährigen Durchschnitte, was noch Kursspielraum nach unten eröffnen würde.

Die derzeitige Stimmung unter den Aktieninvestoren ist mit einem Wort zu beschreiben: schlecht. Die Überraschungen sammelten sich zuletzt auf der negativen Seite. Die US-Bank Citigroup führt einen so genannten Economic Surprise Index, der den jeweiligen Überhang positiver vs. negativer Überraschungen abbildet. Tiefer als derzeit notierte dieser Index lediglich im März 2020 (Corona), im Herbst 2011 (Eurokrise) und 2008 auf dem Höhepunkt der Finanzkrise. Nach jeweiligen Tiefs verzeichnete der Index grundsätzlich satte Ausschläge nach oben. Meint: Je schlechter die Stimmung, desto größer ist die Wirkung von positiven Entwicklungen, die nicht oder so nicht gesehen wurden. Überraschungen solcher Art könnten in einer schnellen Öffnung nach den Lockdowns in China liegen, in einem rascher als erwarteten Ineinandergreifen der unterbrochenen Lieferketten, in einem sich abzeichnenden Höhepunkt der Inflation (idealerweise bei weiterhin nur wenig abgeschwächtem Wachstum), nicht zuletzt in einem über die Maßen wünschenswerten Ende des erbarmungslosen Krieges in der Ukraine. Angesichts der zurzeit schlechten Stimmung könnten erfreuliche Überraschungen dieser Art die Märkte extrem schnell wenden.

UND NUN – WAS TUN?

Aus den zahlreichen vorgenannten Gründen bleiben wir unserer Anlagestrategie grundsätzlich treu, was bedeutet, dass wir Aktien gegenüber Anleihen bevorzugen. Weiterhin bleiben wir überzeugt, dass zu den wesentlichen Kriterien bei der Aktienselektion langfristig nachhaltiges und überdurchschnittliches Umsatz- sowie Gewinnwachstum zählen. Derzeit sind allerdings insbesondere von uns favorisierte Technologieaktien teilweise günstiger bewertet als Titel aus den Bereichen Konsum oder Industrie, während sie aber mit dem Faktor Drei oder Vier wachsen und durchschnittlich nur 2/3 so stark verschuldet sind wie bspw. die Gesamtheit der Unternehmen im S&P 500. Der Zukunftswert zahlreicher Unternehmen erscheint uns heute wertvoller als es der aktuelle Kurs aussagt.

Wann ein Boden gefunden werden kann, ist bedauerlicherweise offen. Gewiss ist: Er wird gefunden und auch zwischenzeitliche – bisweilen hohe Schwankungen – können Chancen eröffnen. Die aktuelle Börsensituation mag schwierig und mental herausfordernd sein, denn die meisten Assetklassen – ob Aktien oder vermeintlich sichere Anleihen – verlieren aktuell an Wert. Dennoch raten wir dazu, an der gewählten Anlagestrategie fest- und die derzeitigen Kursschwankungen auszuhalten. Anpassungen der Vermögensstruktur an das möglicherweise überstrapazierte Nervenkostüm sollten für einen späteren Zeitpunkt geplant und dann diskutiert werden. Die Perspektiven für Aktien bleiben langfristig gut, denn womit sonst (außer mit Immobilien und Gold) wollte man die Inflation ausgleichen, wenn sie die Anleihenrenditen deutlich übersteigt und deren Nominalbetrag bis zur Fälligkeit um ein Zehntel, Viertel oder Drittel der ursprünglichen Kaufkraft erleichtert (je nach Laufzeit)?! Aktien dagegen bieten die Chance, nach überstandener Durststrecke wieder an vielleicht auch inflationär begünstigt höheren Erträgen der zugrundeliegenden Firmenbeteiligung zu partizipieren. Zwischenzeitlich kassierte Dividenden runden das Bild ab. Stiftungen, die heute über 100 Jahre alt sind, haben dieses Alter nur mittels der überwiegenden Anlage in Sachwerten erreichen können, denn nur so lässt sich Vermögen langfristig erhalten und mehren.

Bielefeld, den 1. Juli 2022

Rechtliche Hinweise

Diese Publikation wurde von der CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG (CONCEPT) erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche Einwilligung von CONCEPT nicht nachgedruckt oder öffentlich zugänglich gemacht werden.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen beruhen auf Quellen, die CONCEPT für zuverlässig erachtet, jedoch keiner neutralen Kontrolle unterzogen hat. Die Informationen sind öffentlich zugänglich. CONCEPT übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in dieser Publikation vertretenen Meinungen stellen die Auffassung des Verfassers dar und können sich jederzeit ändern. Solche Auffassungsänderungen müssen nicht publiziert werden.

Den in dieser Publikation enthaltenen Angaben liegen historische Daten sowie die Einschätzungen künftiger Marktentwicklungen von CONCEPT zu Grunde. Diese Markteinschätzungen sind auf der Basis von Analysen gewonnen worden, die mit der gebotenen Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt erstellt worden sind. Dennoch kann CONCEPT für ihr Eintreten keine Gewähr übernehmen. Der Wert eines darauf abstellenden Investments kann sinken oder steigen, der investierte Geldbetrag möglicherweise nicht zurück erhalten werden.

Information zum Datenschutz gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

CONCEPT Vermögensmanagement verarbeitet personenbezogene Daten der Empfänger dieser Ausarbeitung (Name, Vorname, ggf. Titel, Anschrift und ggf. E-Mail-Adresse). Gemäß Art. 6 der DSGVO erfolgt die Verarbeitung der Daten aufgrund Einwilligung des Empfängers oder aufgrund berechtigten Interesses des Verantwortlichen rechtmäßig. CONCEPT Vermögensmanagement verwendet die Daten vertraulich und wird sie nicht an Dritte weitergeben. Der Empfänger kann dem Bezug dieser Information und der Verwendung seiner Daten jederzeit widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an: CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Welle 15, 33602 Bielefeld, Tel./FAX: 0521-9259970/0521-92599719, E-Mail: .

Kategorie Kapitalmarkt-Berichte